(刊出于《文汇报》3月4日“笔会”版后修改而成)

先允我说明:文题中加上“之二”两字,是因为2001年曾写过一篇同样的小文,收进了集子。这阵子究责“代笔”的事儿闹得很凶。有人剥丝抽茧非证他人文字之伪和人品之劣不可。笔者可不愿卷入此种是非。同理,今日的我不能替昔日的我代笔,所以“之二”两字非加不可。

捡出过去写的文字一看,嚯,不得了,这散步的习惯真是有年头了。无怪乎,校长大人曾说,留脚印于复旦土地上最多的可能就算我陆某人了。其实难说。散步途中,我常遇见熟面孔,中文系的陈允吉兄就是一位。还有的——显然也是退休教工——虽然互不识名,因为经常遇见,擦肩而过时也会閤首致意;更有一对家住校外公寓的伉俪,开着汽车,到相辉堂这儿来,下车踱上几圈,消食之余,想必也是喜欢校园大草坪这边幽静的氤氲。

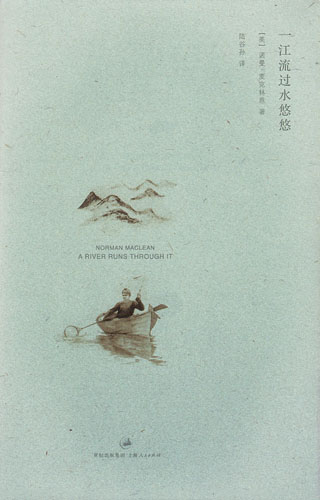

几年前的文章中,因为写到美国的森林公园,说过:“散步助人荡累颐景,散赏悟衷,渐收贪进之心”。若单就校园散步而论,轻车熟路,无揽新胜,这话说过头了。惟见一位不避寒暑,企立树下,若有所期的奇士,算是新鲜。因为路线既定,“颐景”、“散赏”云云,便无从谈起。我不爱热闹,尤喜假期中空旷少人的校园,每年除夕夜,都要计算自己一路碰见几位徒步或骑车而过的人,然后将“途遇三人二骑”之类文字写入日记。有时无聊,便计算跨出的步数,计有:长程5200多步,短程3500之谱,与2001年时“日行平均三英里”已不可同日而语矣。可见旧文中写到的吕蓓卡·索尔尼特 (Rebecca Solnit) 当年新作《向往漫游:步行的历史》(2000年首版)所述不谬:步行者往往爱作毫无意义的单调统计,计步器之类的小机件于是应运而生。

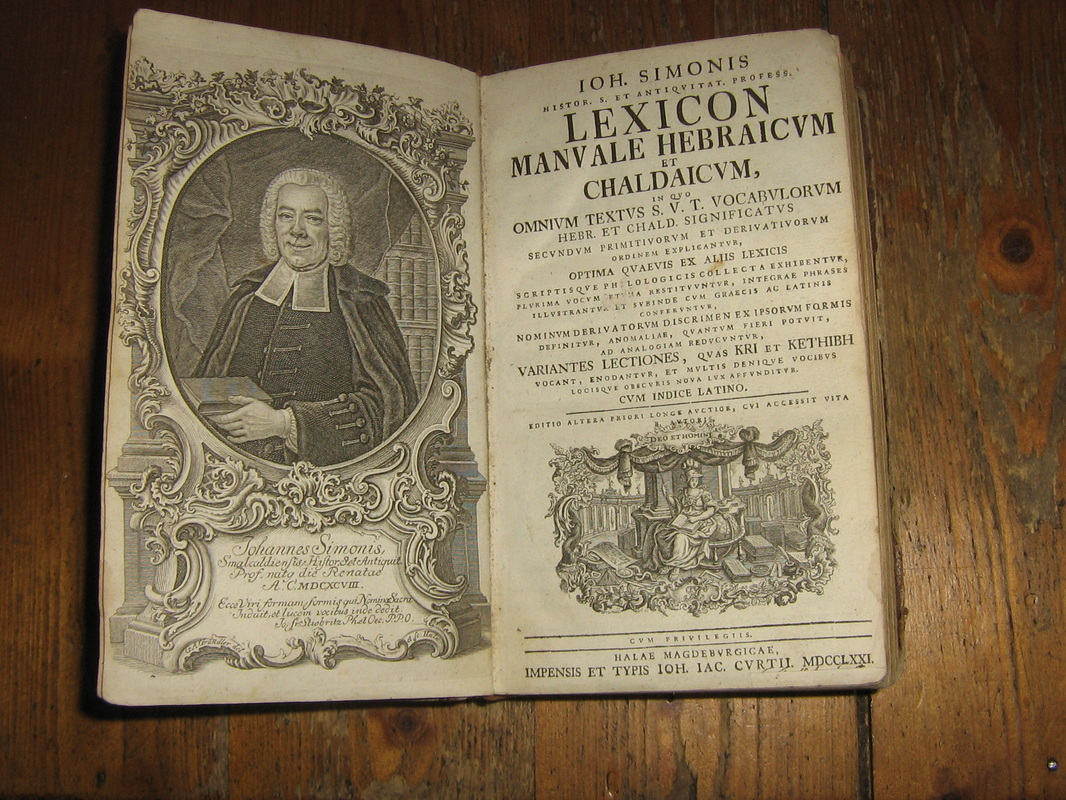

当然,更多的时候,寻觅幽邃,为的是“荡累”、“悟衷”,头脑里的活动远比机械计步来得活跃。譬如说,因为教英美散文,走着走着,就会想到英国十九世纪文评家赫兹利特 (Hazlitt) 的著名随笔和小品(其中好些都已由学弟潘文国教授译成中文),是赫君把散文这种文学样式比作信步漫游,而且指出不少欧美散文干脆都以散步作为文题或主旨;想到赫君,又会延伸到他的莎评、他与柯勒律治 (Coleridge) 的争论,还有他个人命运的坎坷和他的咎悔;想到散文大家,又会不免纳闷,为何这些作家中特多独身主义者(最突出的人物自然当推兰姆 [Charles Lamb]),往往又都是中年成名——这些身份特点是如何影响作文的?想到散文,不禁要问:何以没有一个散文家可得诺贝尔文学奖?无怪乎散文家都爱在自己的文字中引经据典,掺入哲理或诗句,提高文品,使自己不致在文坛永远被边缘化。脚步落处,思潜于内,迹应斯通。我然后又会想到,为什么二战后的西方思想大家,如法国的罗兰·巴尔特 (Roland Barthes) 和德国的阿多諾 (Theodor W. Adorno)都会属意于一种开放、流动、无定向、碎片化的前卫书写,亦即散文体裁?是不是这种古老的载体将会越来越多地容纳厚重的哲理内容,而不必像康德、黑格尔那样高议长篇立论?从这个意义上说,中国古代的“子曰”,西方文明源头上的对话体和语录体,还有现代的钱锺书先生,不都已含有一定的后现代元素?有时还可以在头脑中做完日间尚未完成的功课,譬如说“不说白不说,说了也白说,白说也要说”怎么译成英文 —— 那是学生问我的。

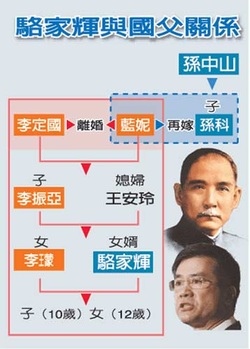

遐想无禁区。散步一路,意识流不断,什么都会从大脑闪过。这几日正读龚选舞描述汪伪汉奸末日的回忆录。那个《色·戒》里的特务头子、现实生活中的丁默村被拉出去伏法时,已经吓成半死,瘫作一堆稀泥,非由法警挟持着去刑场不可。这场景到了张爱玲笔下,或在导演李安手中,能不能敷衍成作品的续集?抑或这时的人犯已是cerebral palsy病人甚至brain-dead了?由此激发出要去把金雄白写汪伪的长篇弄来一读的欲望。再譬如,就拿散步这种活动说,2001年那篇旧文提到,这是一种“艺术”,于是想到所谓艺术,当指温饱无虞者的“闲暇散步”,不包括登山运动家在稀薄空气中的弓身跋涉,不指“行人刁斗风沙暗”中的征夫,不指役使耕畜营田的农人,也不指闪聚到华盛顿纪念碑去的茶叶党。但“步行”毕竟是人类这两足动物特有的活动。不然,怎么不见有人写部“呼吸史”或者“声音交流史”?

美国作家毕尔·布赖森(Bill Bryson) 说,步行已是一种“失传的艺术”,说的是汽车文化入侵人类生活后以车代步的现代生活方式。于此,笔者也有些体会。上世纪八十年代开始在复旦这一带散步的时候,周围还有好些土路,偶尔从小径那边的田畴还会飘来粪肥的气味,在农业文明中长大的人对此颇有一些亲切感。就在日复一日散步的过程中,我也能感知城市化睥睨一切的盲目蛮力,直到校园及其周边统统成为柏油丛林的一部分。如今,即使在校园之内散步,不时也有汽车擦着你的身边驶过。有的驾车人全无“行人友善”(pedestrian-friendly)意识,小角度转弯,从不鸣笛(可能是学洋人),遑论礼让,行人如是手脚迟钝的老物,或者一不留神,极有可能出事。看来,在校园主干道上设置交通灯、停车标识和“睡眠警察”(sleeping policemen,指减速路凸)都该列入议事日程了。

可能是怕步行艺术“失传”,也可能是护师心切,现在常有学生陪我散步。挪动脚步的同时,用嘴巴也可切墨箴规,被我谑称为walkie-talkie。交流读书心得,评论学生长短,追述校系往事,有时甚至以轶事八卦互娱,颇有些把个人“艺术”转化作同好讨论的效果。师学生之所工,生不用师之所拙,愚智互补,其乐融融。应当说,我这当教师的是主要受益人。譬如“金斗”(kindle)怎么用,如何跟Siri 对话,都是从学生那儿学来的。从亚马逊购来的美国上年畅销书Eric Metaxas著“Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy”,就是大学士给输入“金斗”的。于是,一“斗”在手,一会儿看周佛海如何写密信向蒋介石输诚,一会儿又是德国神学家如何参与刺杀希特勒的密谋,生活因此颇不寂寞。至于Siri小姐,偶尔对话试试iPhone 4s的神奇智能(我说“You are an ass-hole”[你是个xx],Siri 答“None of your profanity”[不许说脏话]),有趣,要全功能物尽其用,自己还差得远呢!

先允我说明:文题中加上“之二”两字,是因为2001年曾写过一篇同样的小文,收进了集子。这阵子究责“代笔”的事儿闹得很凶。有人剥丝抽茧非证他人文字之伪和人品之劣不可。笔者可不愿卷入此种是非。同理,今日的我不能替昔日的我代笔,所以“之二”两字非加不可。

捡出过去写的文字一看,嚯,不得了,这散步的习惯真是有年头了。无怪乎,校长大人曾说,留脚印于复旦土地上最多的可能就算我陆某人了。其实难说。散步途中,我常遇见熟面孔,中文系的陈允吉兄就是一位。还有的——显然也是退休教工——虽然互不识名,因为经常遇见,擦肩而过时也会閤首致意;更有一对家住校外公寓的伉俪,开着汽车,到相辉堂这儿来,下车踱上几圈,消食之余,想必也是喜欢校园大草坪这边幽静的氤氲。

几年前的文章中,因为写到美国的森林公园,说过:“散步助人荡累颐景,散赏悟衷,渐收贪进之心”。若单就校园散步而论,轻车熟路,无揽新胜,这话说过头了。惟见一位不避寒暑,企立树下,若有所期的奇士,算是新鲜。因为路线既定,“颐景”、“散赏”云云,便无从谈起。我不爱热闹,尤喜假期中空旷少人的校园,每年除夕夜,都要计算自己一路碰见几位徒步或骑车而过的人,然后将“途遇三人二骑”之类文字写入日记。有时无聊,便计算跨出的步数,计有:长程5200多步,短程3500之谱,与2001年时“日行平均三英里”已不可同日而语矣。可见旧文中写到的吕蓓卡·索尔尼特 (Rebecca Solnit) 当年新作《向往漫游:步行的历史》(2000年首版)所述不谬:步行者往往爱作毫无意义的单调统计,计步器之类的小机件于是应运而生。

当然,更多的时候,寻觅幽邃,为的是“荡累”、“悟衷”,头脑里的活动远比机械计步来得活跃。譬如说,因为教英美散文,走着走着,就会想到英国十九世纪文评家赫兹利特 (Hazlitt) 的著名随笔和小品(其中好些都已由学弟潘文国教授译成中文),是赫君把散文这种文学样式比作信步漫游,而且指出不少欧美散文干脆都以散步作为文题或主旨;想到赫君,又会延伸到他的莎评、他与柯勒律治 (Coleridge) 的争论,还有他个人命运的坎坷和他的咎悔;想到散文大家,又会不免纳闷,为何这些作家中特多独身主义者(最突出的人物自然当推兰姆 [Charles Lamb]),往往又都是中年成名——这些身份特点是如何影响作文的?想到散文,不禁要问:何以没有一个散文家可得诺贝尔文学奖?无怪乎散文家都爱在自己的文字中引经据典,掺入哲理或诗句,提高文品,使自己不致在文坛永远被边缘化。脚步落处,思潜于内,迹应斯通。我然后又会想到,为什么二战后的西方思想大家,如法国的罗兰·巴尔特 (Roland Barthes) 和德国的阿多諾 (Theodor W. Adorno)都会属意于一种开放、流动、无定向、碎片化的前卫书写,亦即散文体裁?是不是这种古老的载体将会越来越多地容纳厚重的哲理内容,而不必像康德、黑格尔那样高议长篇立论?从这个意义上说,中国古代的“子曰”,西方文明源头上的对话体和语录体,还有现代的钱锺书先生,不都已含有一定的后现代元素?有时还可以在头脑中做完日间尚未完成的功课,譬如说“不说白不说,说了也白说,白说也要说”怎么译成英文 —— 那是学生问我的。

遐想无禁区。散步一路,意识流不断,什么都会从大脑闪过。这几日正读龚选舞描述汪伪汉奸末日的回忆录。那个《色·戒》里的特务头子、现实生活中的丁默村被拉出去伏法时,已经吓成半死,瘫作一堆稀泥,非由法警挟持着去刑场不可。这场景到了张爱玲笔下,或在导演李安手中,能不能敷衍成作品的续集?抑或这时的人犯已是cerebral palsy病人甚至brain-dead了?由此激发出要去把金雄白写汪伪的长篇弄来一读的欲望。再譬如,就拿散步这种活动说,2001年那篇旧文提到,这是一种“艺术”,于是想到所谓艺术,当指温饱无虞者的“闲暇散步”,不包括登山运动家在稀薄空气中的弓身跋涉,不指“行人刁斗风沙暗”中的征夫,不指役使耕畜营田的农人,也不指闪聚到华盛顿纪念碑去的茶叶党。但“步行”毕竟是人类这两足动物特有的活动。不然,怎么不见有人写部“呼吸史”或者“声音交流史”?

美国作家毕尔·布赖森(Bill Bryson) 说,步行已是一种“失传的艺术”,说的是汽车文化入侵人类生活后以车代步的现代生活方式。于此,笔者也有些体会。上世纪八十年代开始在复旦这一带散步的时候,周围还有好些土路,偶尔从小径那边的田畴还会飘来粪肥的气味,在农业文明中长大的人对此颇有一些亲切感。就在日复一日散步的过程中,我也能感知城市化睥睨一切的盲目蛮力,直到校园及其周边统统成为柏油丛林的一部分。如今,即使在校园之内散步,不时也有汽车擦着你的身边驶过。有的驾车人全无“行人友善”(pedestrian-friendly)意识,小角度转弯,从不鸣笛(可能是学洋人),遑论礼让,行人如是手脚迟钝的老物,或者一不留神,极有可能出事。看来,在校园主干道上设置交通灯、停车标识和“睡眠警察”(sleeping policemen,指减速路凸)都该列入议事日程了。

可能是怕步行艺术“失传”,也可能是护师心切,现在常有学生陪我散步。挪动脚步的同时,用嘴巴也可切墨箴规,被我谑称为walkie-talkie。交流读书心得,评论学生长短,追述校系往事,有时甚至以轶事八卦互娱,颇有些把个人“艺术”转化作同好讨论的效果。师学生之所工,生不用师之所拙,愚智互补,其乐融融。应当说,我这当教师的是主要受益人。譬如“金斗”(kindle)怎么用,如何跟Siri 对话,都是从学生那儿学来的。从亚马逊购来的美国上年畅销书Eric Metaxas著“Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy”,就是大学士给输入“金斗”的。于是,一“斗”在手,一会儿看周佛海如何写密信向蒋介石输诚,一会儿又是德国神学家如何参与刺杀希特勒的密谋,生活因此颇不寂寞。至于Siri小姐,偶尔对话试试iPhone 4s的神奇智能(我说“You are an ass-hole”[你是个xx],Siri 答“None of your profanity”[不许说脏话]),有趣,要全功能物尽其用,自己还差得远呢!

RSS Feed

RSS Feed